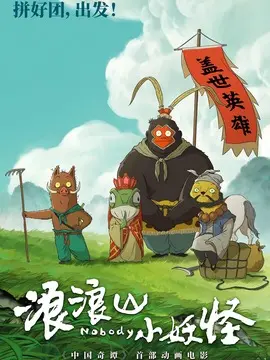

| 上映日期: | 2025-08-02首映 | 主演: | 陈子平路扬董汶亮刘琮付博文»更多 |

| 语言: | 汉语普通话 | 导演: | 於水 |

| 地区: | 中国内地 | 编剧: | 於水刘佳 |

| 年份: | 2025年 | 分类: | 动画剧情喜剧 |

最好的相遇剧情简介剧情介绍

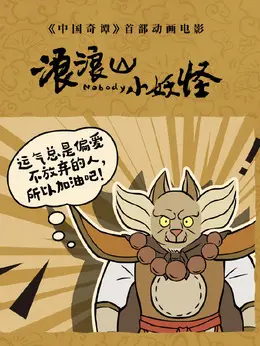

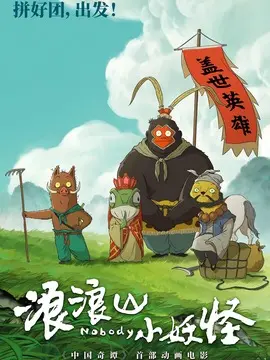

Big胆!无名小妖也想成佛长生不老。小猪妖决定离开浪浪山,与蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组成草根取经队。西行路上,小妖怪们将经历怎样的磨难?这场冒险究竟是痴心妄想还是梦想成真?

最好的相遇剧情简介演员表

全部>>最好的相遇剧情简介经典台词

1. <p>01. 管他喊什么,妖怪一棒子打死便可。</p><p>02. 从浪浪山出去,也别忘记用葫芦喝水。</p><p>03. 他们说妖生来是反派,可我想当自己的英雄。</p><p>04. 山的后面是什么,你不用告诉我,我要自己去一趟,是什么我都会甘心。</p><p>05. 我想离开浪浪山,出去闯闯。</p>

最好的相遇剧情简介评论

共0条对最好的相遇剧情简介的评论